最近の研究

強磁性リードと結合した量子ドットにおける2軌道近藤効果

近年、ナノメートルスケールの系を作成し、そこでの電子の振る舞い制御することが可能になってきた。

ナノメートルスケールの系では、電子の波動性と粒子性に起因した新奇な現象が現れる。そして、それらを制御する事で、新たなデバイス開発に繋げようとする方向の研究が活発に行われている。

10数ナノメートル程度の領域に少数の電子を閉じ込めた系は、量子ドットと呼ばれる。GaAs/AlGaAsのヘテロ界面、あるいはカーボンナノチュービなどを用いて作成される量子ドットでは、閉じ込めポテンシャルなどを変化させることで、そこでの電子のエネルギー準位を制御することが可能である。そして、量子ドットを介した電気伝導には、電子の波動性と粒子性に起因した現象だけではなく、電子相関効果に起因した興味深い現象が現れる。そのため、量子ドットを介した電気伝導の研究は、理論・実験の緊密な協力のもと、活発に行われている。

我々は、量子ドットでの近藤効果と、それに関係した電気伝導に注目した。

近藤効果とは、磁性不純物を希薄に含む金属の電気抵抗が、低温でlogTの温度依存性で増大するという事に代表される現象である。その起源は、磁性不純物と伝導電子との間の局所的な電子相関効果である事が、近藤淳博士により1964年に明らかにされた。最近のナノテクノロジーの発展により、量子ドットにおいても近藤効果が観測された。そして高い制御性を持つ量子ドットにおいて、様々なパラメータを制御する事で、近藤効果を新たな観点から調べようとする研究が始まっている。

我々は、内部に2軌道を持つ量子ドットに2本の強磁性リードを接続した系において、近藤効果による電気伝導を、量子力学的運動方程式の方法、スケーリングの方法を相補的に用いて理論的に調べた。

得られた結果は以下のとおりである [1]。

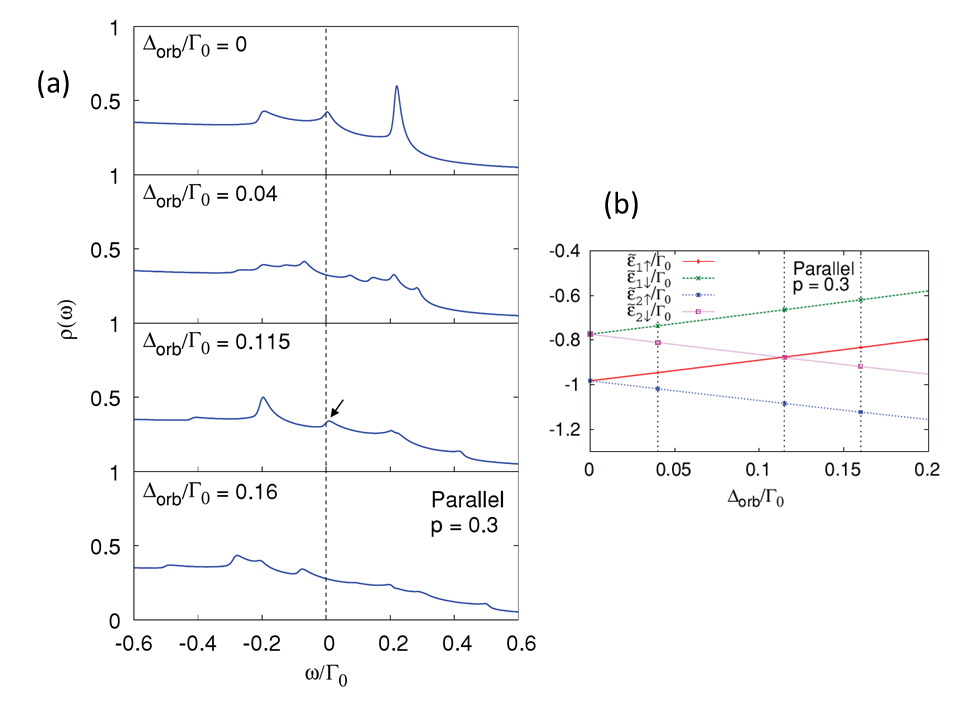

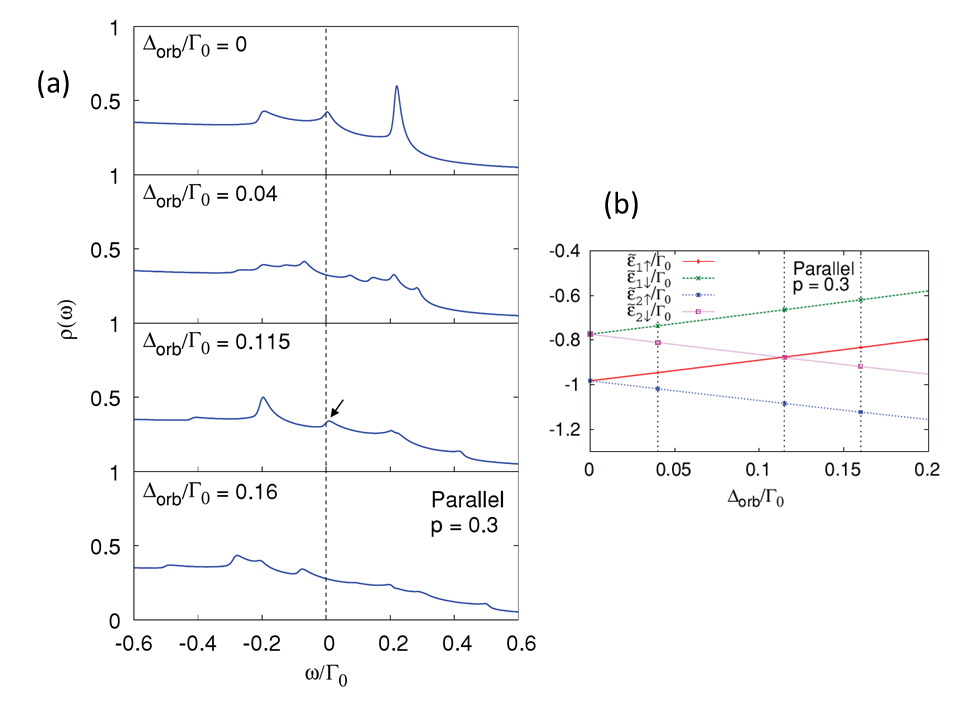

ところが、磁場をさらに増加させると、ある磁場の値において、フェルミエネルギー近傍にピークが現れる(図1(a)の矢印)。磁場をさらに増加させると、そのピークは消失する(図1(a))。これは、強磁性リードにより分裂した2軌道が磁場によりさらに分裂し、その分裂により生じた2つの準位がある磁場で同じエネルギー値を取るため、そこで新たに非自明なSU(2)近藤効果が誘起される事に起因する。

実際、図1(a)の矢印に示した近藤ピークが現れる磁場Δ/Γ=0.115において、分裂した2つのエネルギー準位は交差している(図1(b))。

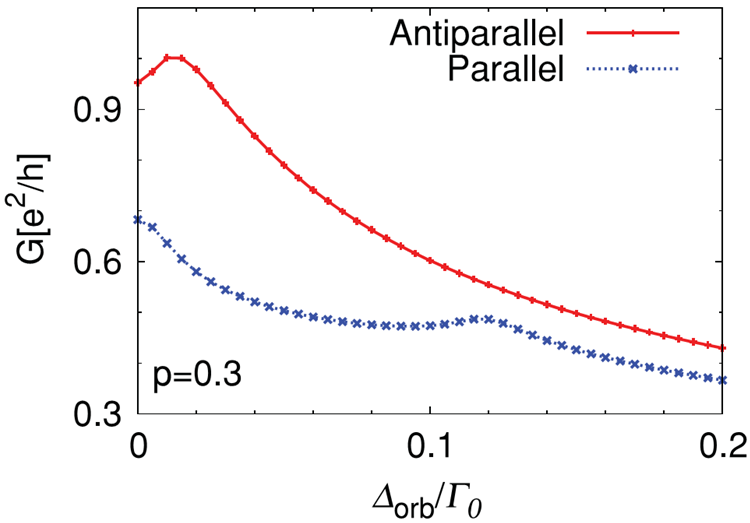

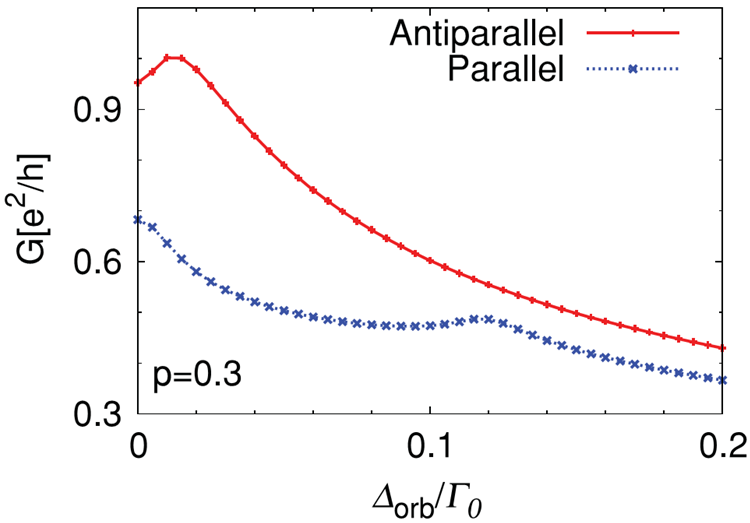

平行配置のΔ/Γ=0.115において見られるコンダクタンスの極大は、(2)で示した(図1(a)の矢印)、磁場による非自明な近藤効果に起因する。一方、反平行配置のコンダクタンスは、Δ/Γ=0.01において最大値を示した後、単調に減少する。これは、反平行配置においてSU(4)近藤効果がΔ/Γ=0.01付近まで残った後、軌道自由度による近藤効果が消滅して、スピン自由度によるSU(2)近藤効果だけが残る事に起因する。

最後に、物質パラメータを代入して磁場(B)によるコンダクタンス(G)の変化を評価する。強磁性リードとしてNiを考え、p=0.3と置く。他のパラメータも適宜、GaAs/AlGaAsでの量子ドットの実験で得られた値を用いる。

最初、強磁性リードは反平行配置に置く。B=0でのコンダクタンスの値はG=0.925 e^2/h。磁場を増加すると、 Gは最大値を取った後、減少する。そして、B=0.3T付近で、強磁性リードの分極が反平行配置から平行配置に反転する。さらに磁場を増加すると、B=1.9T付近でGは、磁場による非自明な近藤効果に起因した極大を示す。その後、磁場増加に伴いGは単調減少し、B=3.5TにおいてG=0.365 e^2/hとなる。

量子ドットでの磁場によるコンダクタンスの変化は、トンネル磁気抵抗と看做すことができる。B=0とB=3.5Tでのコンダクタンスの変化の割合は、ΔG=1.59と評価される。一方、1軌道量子ドットでのコンダクタンスの変化を同様に評価すると、ΔG=0.81となり、2軌道量子ドットでは約2倍のgainが得られている。ちなみに、量子ドットの軌道数を3以上にすると、逆にコンダクタンスの磁場変化は小さくなる。また、常磁性金属リードをつないだ場合に、同程度のコンダクタンスの変化を得ようとすると、数10T以上の磁場が必要となり、実現性に乏しくなる。

数Tの磁場でトンネル磁気抵抗の大きな変化を制御できることを示したこの本研究結果は、強磁性リードを繋いだ2軌道量子ドットが優れたトンネル磁気抵抗素子であることを明らかにした。

10数ナノメートル程度の領域に少数の電子を閉じ込めた系は、量子ドットと呼ばれる。GaAs/AlGaAsのヘテロ界面、あるいはカーボンナノチュービなどを用いて作成される量子ドットでは、閉じ込めポテンシャルなどを変化させることで、そこでの電子のエネルギー準位を制御することが可能である。そして、量子ドットを介した電気伝導には、電子の波動性と粒子性に起因した現象だけではなく、電子相関効果に起因した興味深い現象が現れる。そのため、量子ドットを介した電気伝導の研究は、理論・実験の緊密な協力のもと、活発に行われている。

我々は、量子ドットでの近藤効果と、それに関係した電気伝導に注目した。

近藤効果とは、磁性不純物を希薄に含む金属の電気抵抗が、低温でlogTの温度依存性で増大するという事に代表される現象である。その起源は、磁性不純物と伝導電子との間の局所的な電子相関効果である事が、近藤淳博士により1964年に明らかにされた。最近のナノテクノロジーの発展により、量子ドットにおいても近藤効果が観測された。そして高い制御性を持つ量子ドットにおいて、様々なパラメータを制御する事で、近藤効果を新たな観点から調べようとする研究が始まっている。

我々は、内部に2軌道を持つ量子ドットに2本の強磁性リードを接続した系において、近藤効果による電気伝導を、量子力学的運動方程式の方法、スケーリングの方法を相補的に用いて理論的に調べた。

得られた結果は以下のとおりである [1]。

(1)量子ドットに同じ方向に磁化した強磁性リードを接続した場合(平行配置)

1粒子励起スペクトルを計算した結果、常磁性リードを接続した場合は、フェルミエネルギー近傍に近藤ピークが現れる。これは、スピン自由度と軌道自由度によるSU(4)近藤効果に起因する。強磁性リードを接続すると、フェルミエネルギー近傍のピークは高エネルギー側と低エネルギー側、およびフェルミエネルギー近傍の3つに分裂する。 そして、強磁性リードのスピン分極率(p)が増加すると、高エネルギー側と低エネルギー側のピークの分裂幅は、pの関数としてほぼ線形に増加する。一方、フェルミエネルギー近傍のピークはその位置を変えない。 この結果は、2本の強磁性リードの磁化を平行に配置した場合は、スピン自由度による近藤効果が消失し、軌道自由度によるSU(2)近藤効果だけが残ったことを意味している。(2)量子ドットに強磁性リードを平行配置で接続した場合の磁場効果]

(1)の軌道自由度による近藤効果だけが残った状態に磁場をかけると、1粒子励起スペクトルにおけるフェルミエネルギー近傍での近藤ピークは消失する。これは、磁場により量子ドットの閉じ込めポテンシャルが変化し、そのため2軌道が分裂した事による。すなわち、磁場をかけることで軌道自由度による近藤効果も消失したことを意味する。 この磁場の効果は、ぜーマン効果ではない事に注意を要する。GaAs/AlGaAsヘテロ界面でのg因子は小さく、ゼーマン効果は無視できるためである。ところが、磁場をさらに増加させると、ある磁場の値において、フェルミエネルギー近傍にピークが現れる(図1(a)の矢印)。磁場をさらに増加させると、そのピークは消失する(図1(a))。これは、強磁性リードにより分裂した2軌道が磁場によりさらに分裂し、その分裂により生じた2つの準位がある磁場で同じエネルギー値を取るため、そこで新たに非自明なSU(2)近藤効果が誘起される事に起因する。

実際、図1(a)の矢印に示した近藤ピークが現れる磁場Δ/Γ=0.115において、分裂した2つのエネルギー準位は交差している(図1(b))。

図1:(a) 強磁性リードを平行に配置した場合の1粒子励起スペクトルの磁場依存性。強磁性リードのスピン分極率はp=0.3。磁場は閉じ込めポテンシャルに影響し、量子ドットのエネルギー準位を分裂させる。Δ/Γは磁場の強さを表すパラメータ。Δ/Γ=0.115では、矢印に示したように近藤ピークが現れる。(b) 強磁性リードにより分裂した2軌道が、磁場(Δ/Γ)により分裂し、そのうちの2つがΔ/Γ=0.115で交差する様子。

(3)コンダクタンスの磁場依存性

強磁性リードを平行配置、および反平行配置で繋いだ量子ドットでのコンダクタンスの磁場依存性を計算した(図2)。平行配置のΔ/Γ=0.115において見られるコンダクタンスの極大は、(2)で示した(図1(a)の矢印)、磁場による非自明な近藤効果に起因する。一方、反平行配置のコンダクタンスは、Δ/Γ=0.01において最大値を示した後、単調に減少する。これは、反平行配置においてSU(4)近藤効果がΔ/Γ=0.01付近まで残った後、軌道自由度による近藤効果が消滅して、スピン自由度によるSU(2)近藤効果だけが残る事に起因する。

最後に、物質パラメータを代入して磁場(B)によるコンダクタンス(G)の変化を評価する。強磁性リードとしてNiを考え、p=0.3と置く。他のパラメータも適宜、GaAs/AlGaAsでの量子ドットの実験で得られた値を用いる。

最初、強磁性リードは反平行配置に置く。B=0でのコンダクタンスの値はG=0.925 e^2/h。磁場を増加すると、 Gは最大値を取った後、減少する。そして、B=0.3T付近で、強磁性リードの分極が反平行配置から平行配置に反転する。さらに磁場を増加すると、B=1.9T付近でGは、磁場による非自明な近藤効果に起因した極大を示す。その後、磁場増加に伴いGは単調減少し、B=3.5TにおいてG=0.365 e^2/hとなる。

量子ドットでの磁場によるコンダクタンスの変化は、トンネル磁気抵抗と看做すことができる。B=0とB=3.5Tでのコンダクタンスの変化の割合は、ΔG=1.59と評価される。一方、1軌道量子ドットでのコンダクタンスの変化を同様に評価すると、ΔG=0.81となり、2軌道量子ドットでは約2倍のgainが得られている。ちなみに、量子ドットの軌道数を3以上にすると、逆にコンダクタンスの磁場変化は小さくなる。また、常磁性金属リードをつないだ場合に、同程度のコンダクタンスの変化を得ようとすると、数10T以上の磁場が必要となり、実現性に乏しくなる。

数Tの磁場でトンネル磁気抵抗の大きな変化を制御できることを示したこの本研究結果は、強磁性リードを繋いだ2軌道量子ドットが優れたトンネル磁気抵抗素子であることを明らかにした。

図2:強磁性リードを平行配置(P)、および反平行配置(AP)で繋いだ量子ドットでのコンダクタンスの磁場依存性。Δ/Γは磁場の強さを表すパラメータ。 強磁性リードのスピン分極率はp=0.3。

参考文献

[1] H. Yoshizumi, K. Inaba, T. Kita, and S. Suga, Phys. Rev. B 83, 155310 (2011).