メソスケールで起きる固液界面現象のダイナミクス観察に向けて

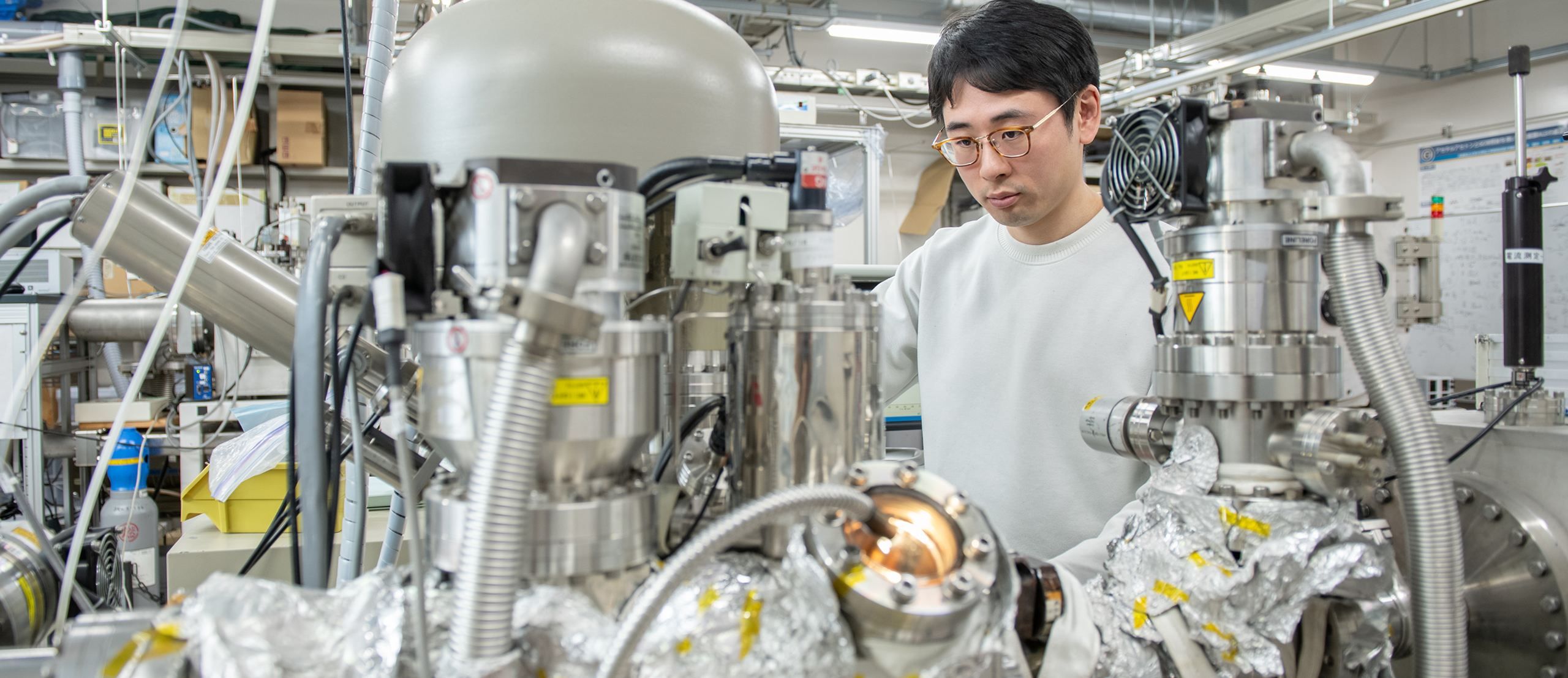

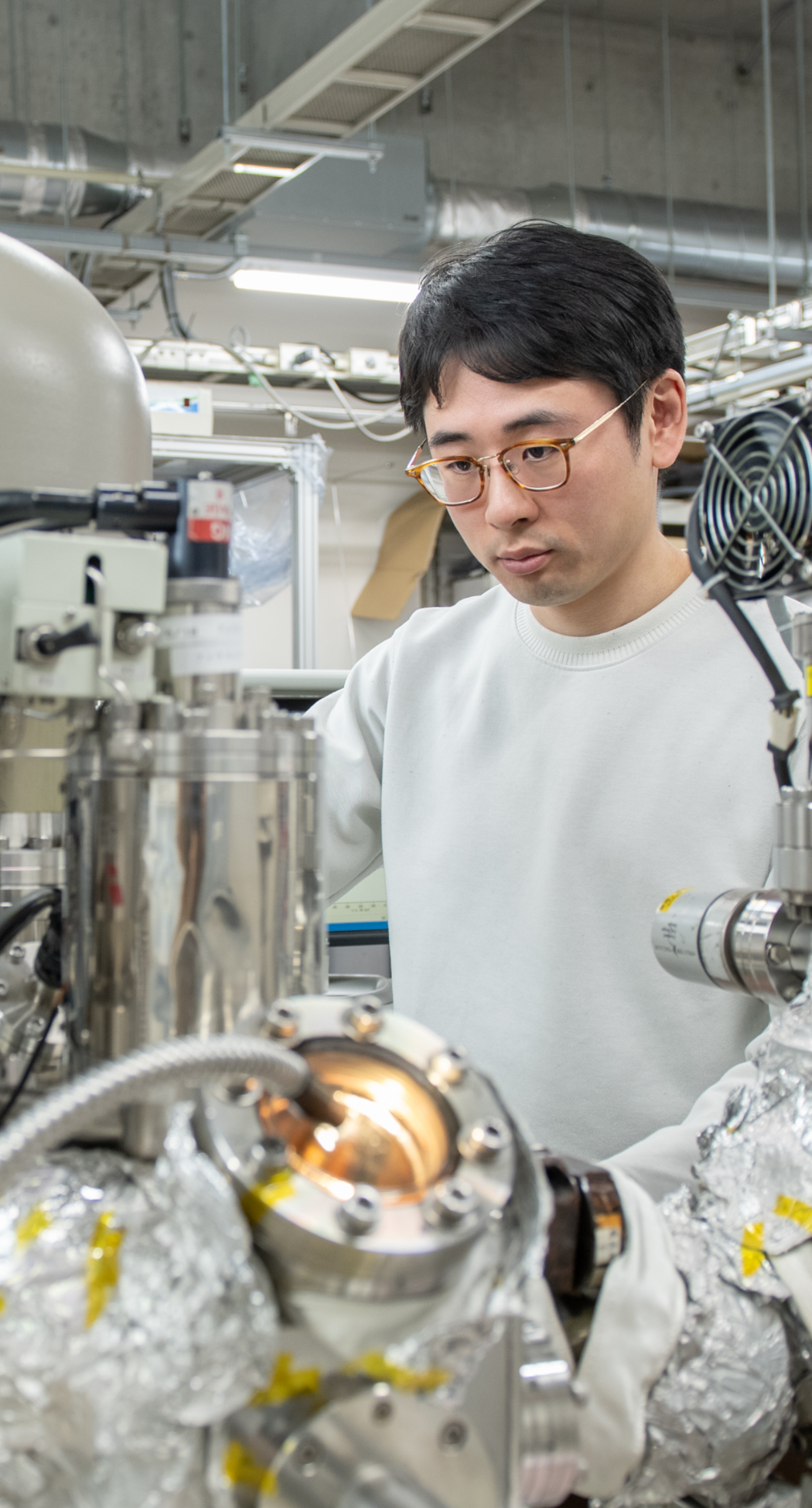

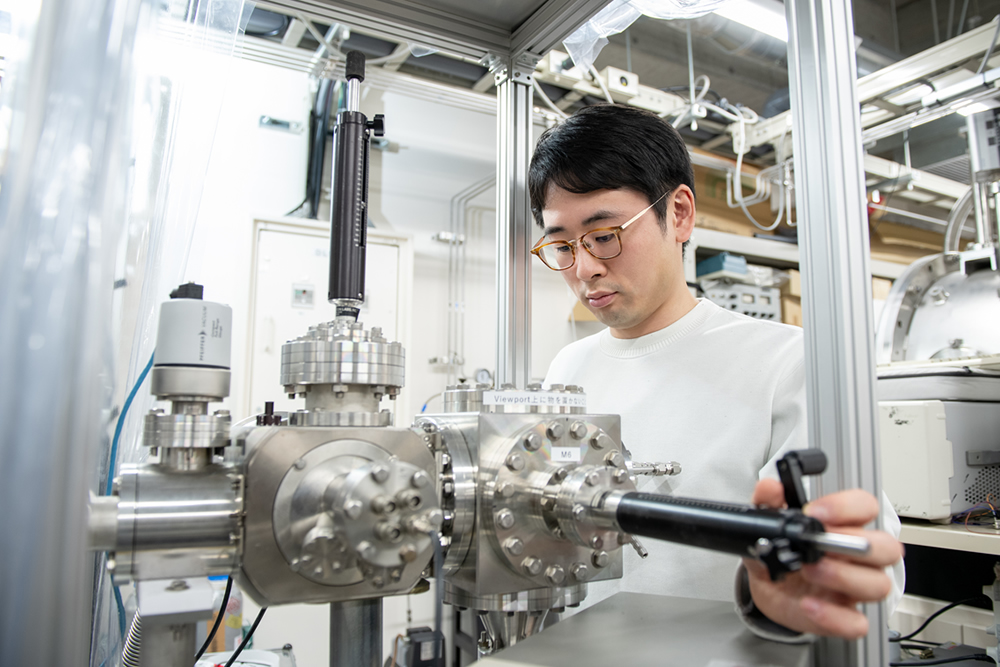

光電子顕微鏡を用いた新しい液体観察技術の構築を目指し、超高真空環境と液体を隔壁する「液体セル」の開発を進めています。この液体セルには、膜厚が数nmの高性能な光電子透過窓が必要です。私は、本研究室で長年培われてきたGCIB(ガスクラスターイオンビーム)技術を活用し、この透過窓の高性能化を進めています。さらに、メンブレンに電極機能を付与するなど、液体セルそのものの多機能化にも取り組んでいます。本技術は、電気化学や触媒研究をはじめとするさまざまな分野において、新たな知見を得るための革新的なツールとなることが期待されます。

近年、カーボンニュートラルの実現に向け、二次電池や触媒の開発が活発に進められています。これらの研究開発において、固液界面で発生する現象を詳細に解析するための高度な技術がますます求められています。本研究では、光電子顕微鏡を用いた液体の直接観察技術の開発に取り組んでいます。光電子顕微鏡は、X線およびUV照射によりサンプル表面から放出される光電子を検出する装置であり、数十nmの空間分解能と数msの時間分解能での観察が可能です。また、放射光と組み合わせることで物質の分光解析も実現できます。この光電子顕微鏡を活用してメソスケールでの動的現象を観察する手法により新たな液体観察の手法を提案します。

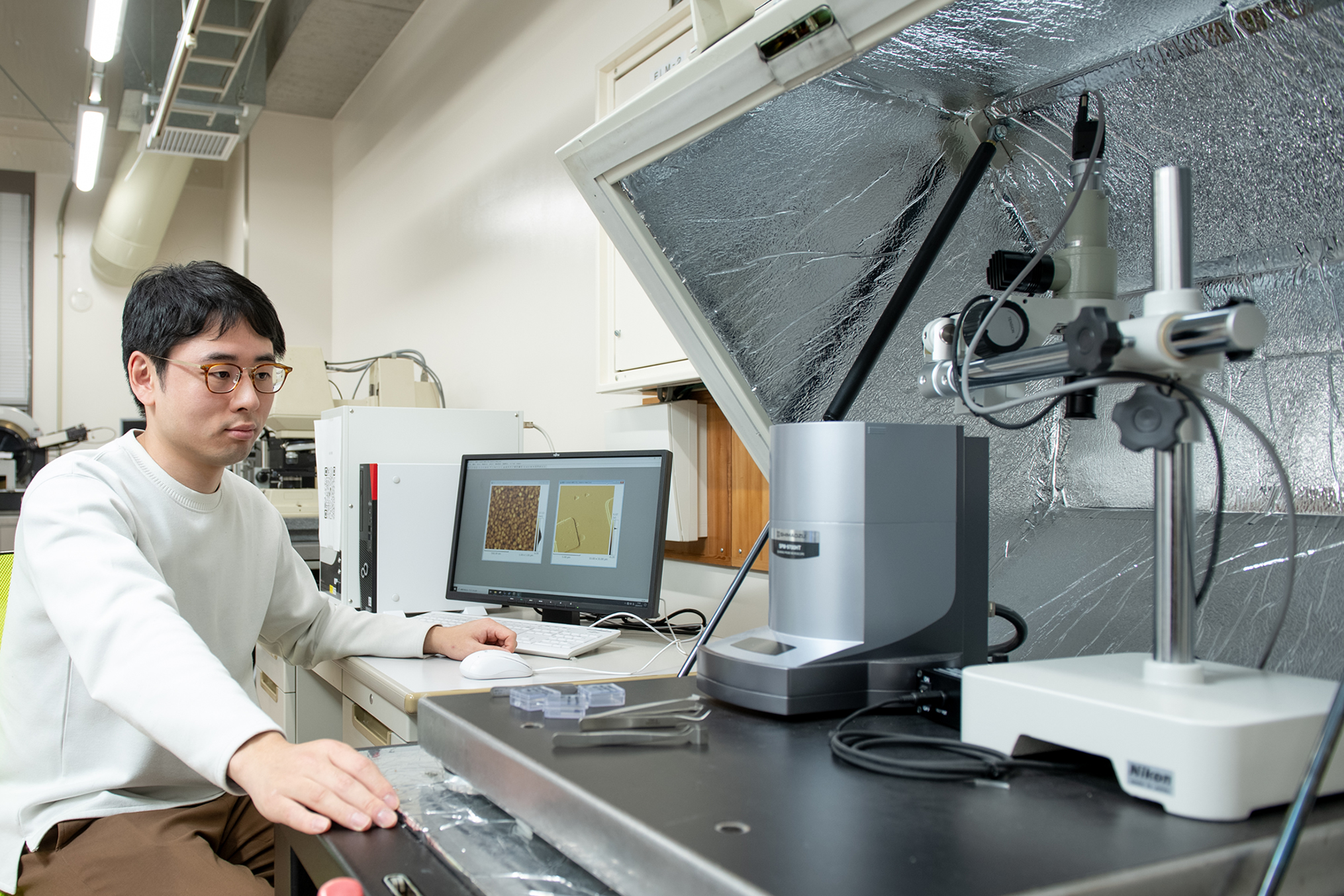

PEEM(光電子放出顕微鏡)測定は、通常、超高真空環境下で行う必要があります。そのため、液体を測定する場合には、真空中で液体を保持するための「液体セル」の構築が不可欠です。液体セルの中でも特に重要なパーツは、真空と大気を隔てる役割を果たす光電子透過窓です。この透過窓には、光電子の平均自由行程を考慮し、膜厚を数nmに制御する必要があります。私はこれまで、膜厚10nmの窒化シリコン(SiNx)膜を用いて液体を封止する技術を開発しましたが、まだ感度が十分とは言えません。そこで高感度な計測の実現を目指し、特に、ガスクラスターイオンビーム(GCIB)技術を活用し、SiNx膜を低ダメージで極薄化する手法を開発しています。今後は、SiNx膜自体に電極などの機能を付加することで、溶液の特性に応じた高度かつ多機能な測定が可能となる液体セルの実現を目指します。

現時点での主なターゲットは、水の電気分解過程における水素・酸素バブル生成のメカニズム解明です。近年の研究により、電極界面で発生した水素・酸素バブルが、直径の異なる二重層を形成することが明らかにされています。しかし、その具体的な形成メカニズムには多くの未解明な点が残されています。私が開発している観察ツールを用いることで、バブル形成のメカニズム解明に寄与することを目指しています。

| 研究情報 | ||

|---|---|---|

| ジャーナル | Japanese Journal of Applied Physics | |

| タイトル | Highly sensitive electron-beam-induced X-ray detection from liquid using SiNx membrane ultra-thinned by gas cluster ion beams | |

| 著者 | Masaya Takeuchi, Satoru Suzuki, Masaki Nakamura, Takashi Hata, Yusuke Nishiuchi, Kaori Tada, Noriaki Toyoda | |

| メンバー | Masaya Takeuchi, Satoru Suzuki, Masaki Nakamura, Noriaki Toyoda | |

| URL | https://doi.org/10.35848/1347-4065/ad555f | |

| 報告学会、展示会等の情報、 その他関連情報 | High Sensitivity of Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy Measurement Using Liquid Cell with Electron Transmittance Window Ultra-Thinned by a Gas Cluster Ion Beam, Masaya Takeuchi, Satoru Suzuki, Noriaki Toyoda, Prime2024, Oct. 8th, 2024 | |