自然環境で生き抜く生物群が見せる「知」に学び,過酷な環境でもしぶとく活躍できる群ロボットシステムの開発に取り組んでいます。

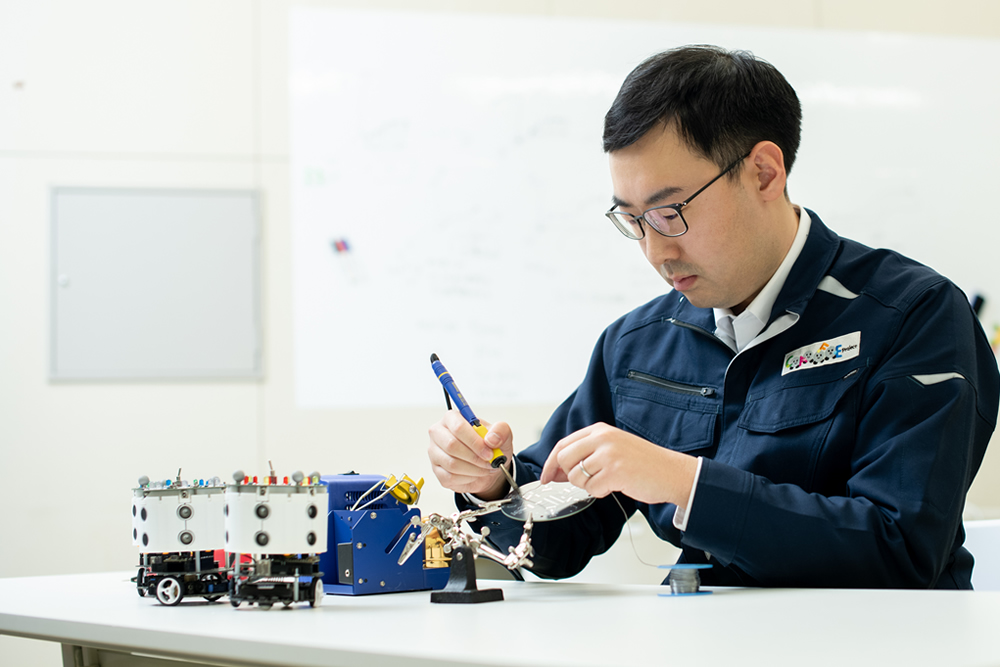

土砂災害現場や月面などの過酷な環境下で活躍する群ロボットシステムの設計論の構築を目指しています。生物模倣や制御理論など多角的な側面からアプローチし、日々研究を行っています。

土砂災害現場や月面など、人が立ち入れない過酷なエリアで複数台のロボットが協調して作業を行う群ロボットシステムのニーズが高まっています。しかし、従来のロボットの設計法では、屋内の綺麗な環境では動作できても、屋外の時々刻々と予想不可能に変化する複雑な環境(無限定環境)ではうまく動くことができません。これに対し私たちは自然環境に適応し生存している生物達に学び、無限定環境下で活躍する群ロボットシステムの自律分散制御の設計法の構築を目指し、研究しています。

多数のヒツジの群れを少数の牧羊犬で誘導する「牧羊犬のヒツジ追い」という現象があります。この現象に学び、大多数のロボット群をなるべく少数かつシンプルな機能を持つコントローラロボットで誘導する高スケーラビリティな群ナビゲーションシステムを開発しています。また、無限定環境下で立ち往生しないために、柔軟な身体と複数脚を有する水陸両用ムカデ型移動ロボット“i-CentiPot-Amphibian”の開発や、ロボットの数の利を最大限に生かした未知環境ナビゲーション法の設計に取り組んでいます。他にも,柔軟湾曲が可能なクローラロボット“d-FlexCraw”や,土砂や水などの環境物を喰らって成長し機能を発現するロボット“GREEMA”など,今までのロボットの常識では考えつかない新奇なロボットの開発も行っています.

無限定環境下でタフに動き回るロボット群の設計法を構築することにより、土砂災害現場の要救助探索や月面でのインフラ構築など、様々な場面で実際に人の役に立つ群ロボットシステムの開発につながります。また、生物理解といった生物学的知見にも貢献します。

| 研究情報 | ||

|---|---|---|

| ジャーナル | システム制御情報学会論文誌 | |

| タイトル | シープドッグシステムに学ぶエージェント群の機動制御則の設計法と実機検証 | |

| 著者 | 角田祐輔,末岡裕一郎,和田光代,大須賀公一 | |

| メンバー | 角田祐輔 (工,機械工学) | |

| URL | https://www.jstage.jst.go.jp/article/iscie/34/7/34_191/_article/-char/ja/ | |

| 共同・受託 研究実績 | ||

| 期間 | 2021~2025年度 | |

| テーマ | 多様な環境に適応しインフラ構築を革新する協働AIロボット | |

| 相手先 | 国立研究開発法人 科学技術開発機構(JST) | |

| 備考 | 大阪大学 大須賀公一 教授 PIの率いる大須賀グループのメンバーとして研究に従事 | |

| 報告学会、展示会等の情報、 その他関連情報 | 日本機械学会,計測自動制御学会,システム制御情報学会,日本ロボット学会 | |