長宗 高樹Kouki Nagamune

教授|博士(工学)

[mail] nagamune@eng.u-hyogo.ac.jp

電気電子情報工学科 電子情報工学コース

電子情報工学専攻 知能システム学グループ

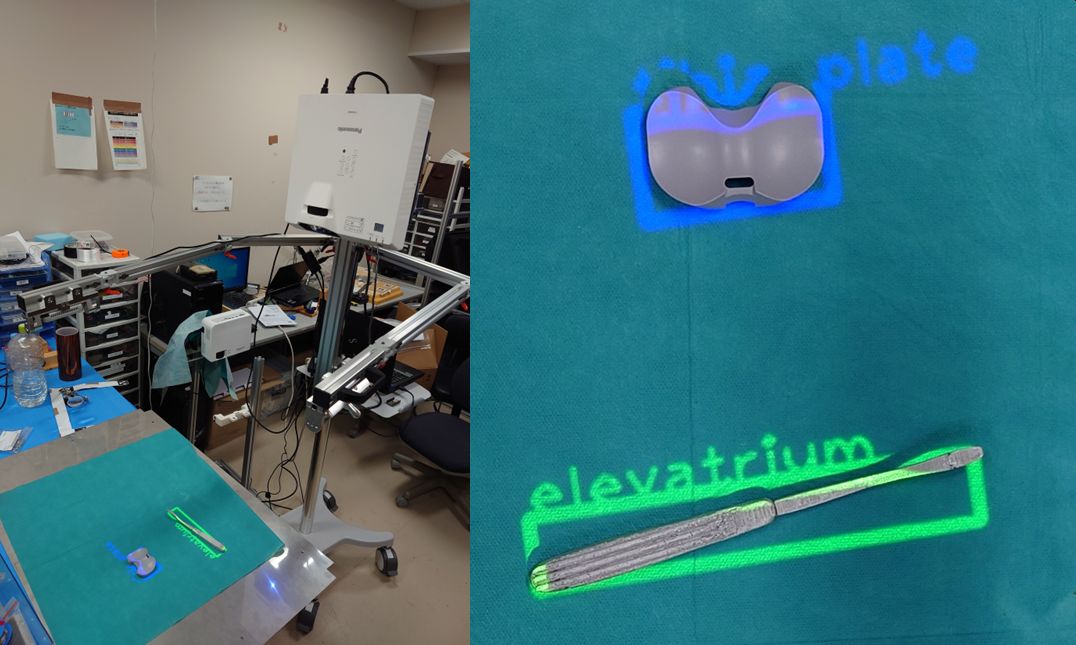

講義では学生の理解度を把握するために双方向性を意識して授業進行を行います。研究では主に医工学に関連する研究をしています。その中でも医師・看護師・理学療法士等が行う診断・手術・作業を支援または代替するような知的なシステムの開発を行っています。これに由来して研究グループの名称を決めました。