本研究では,手術中に麻酔の3要素のうちの一つである 筋弛緩度を手術内容や進行状況に応じて適切に維持し, かつ再筋弛緩が起こさずに安全に覚醒できる筋弛緩度制御を実現する システムの開発を目的として, 筋弛緩薬の作用機序に基づく筋弛緩薬濃度と効果の関係を表すモデルの検討, あらゆるレベルの筋弛緩度を統合的に表せる筋弛緩度指標の構成, および覚醒後の安全性を確保できる筋弛緩回復薬の投与方法について研究を行いました.

本研究では,以下の点について研究を行いました.

以下,それぞれについて説明します.

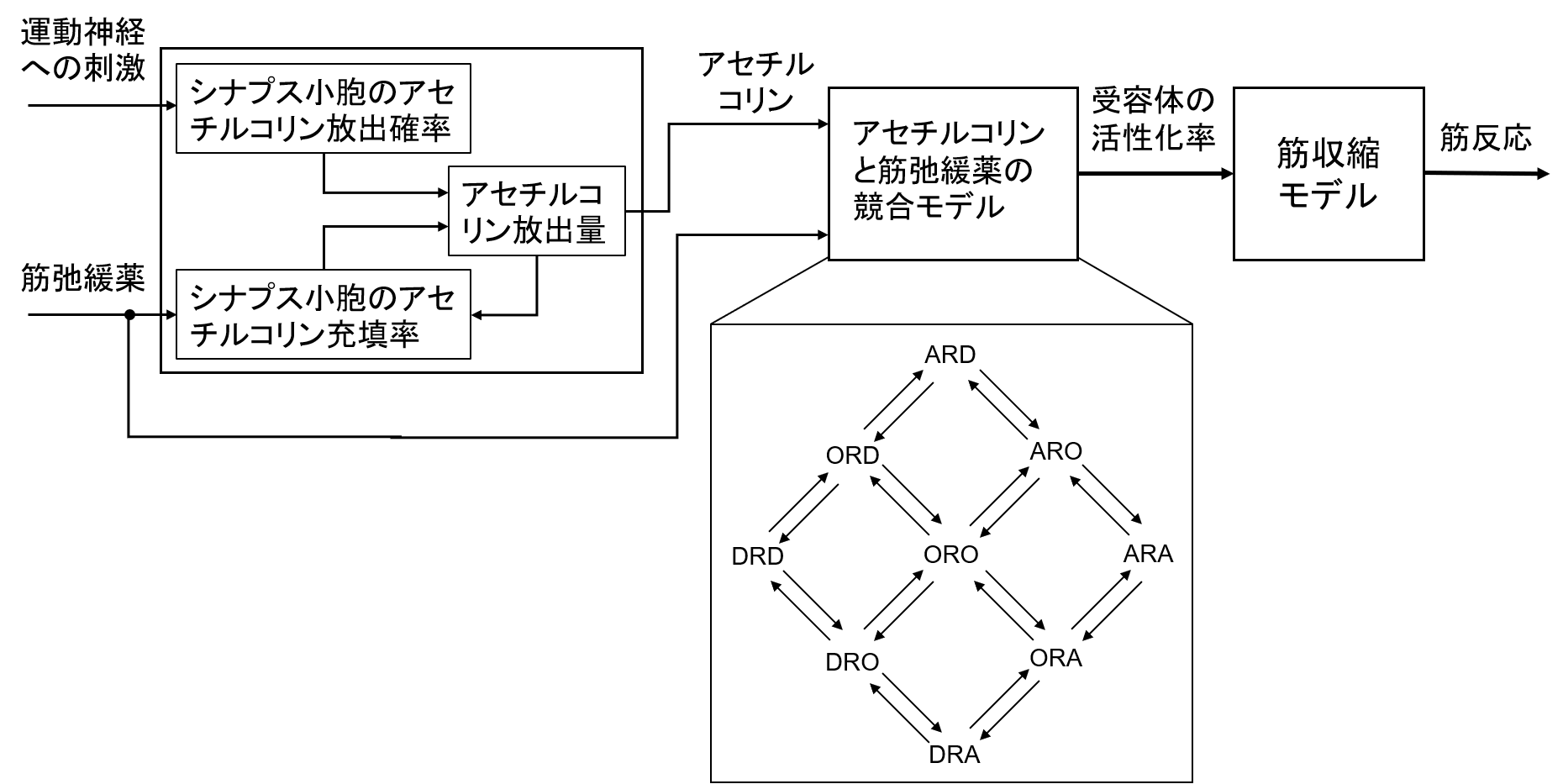

まず,作用機序に基づく筋弛緩薬の効果のモデルを構築するため,

電気刺激によるアセチルコリンの放出と筋弛緩薬によるアセチルコリン充填率の抑制,

アセチルコリンと筋弛緩薬の競合による受容体占有の動特性,

および2つの部位にアセチルコリンが結合した受容体の活性化率に基づく

筋反応を表すモデルを縦続接続したモデルを構築しました[5, 6](図1).

また,このモデルを用いることにより以下のような研究成果が得られました.

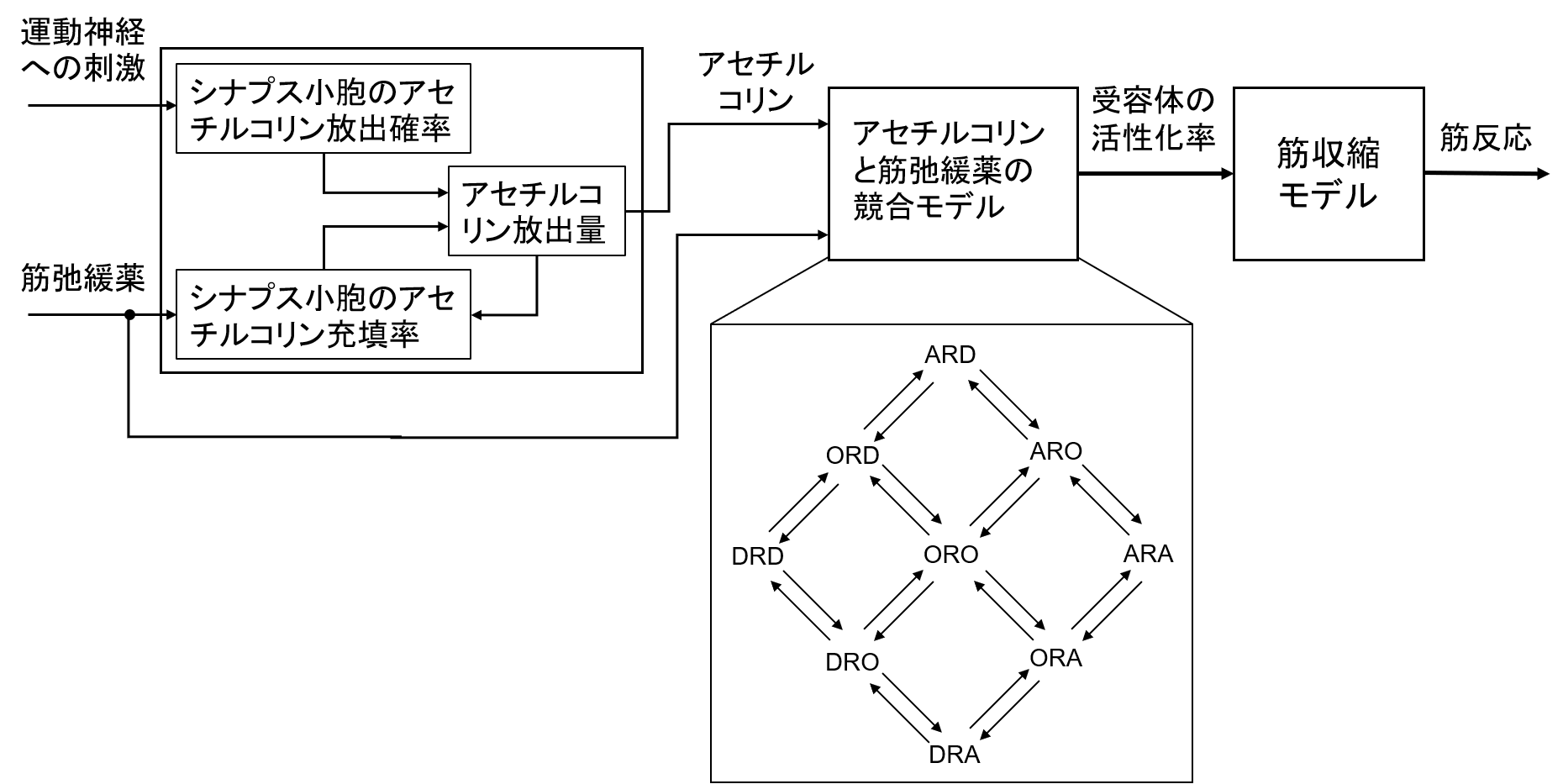

まず,シナプス前後のアセチルコリン受容体を考え,その影響を考慮することで,

手術中の患者の電気刺激に対する筋反応,四連刺激反応比(Train-of-four (TOF)比),

四連刺激反応回数(TOFカウント),

および強縮刺激後反応回数(Post-Tetanic Count; PTC)の臨床データと

整合性のある反応が得られることがわかりました.

次に,筋弛緩薬の受容体占有率と効果の関係には非線形性が存在すること,

生体外での実験結果で線形性が見られたのはアセチルコリンの濃度が生体内と比較して

非常に大きかったためであると考えられること,

および非線形性の影響で生体内での筋弛緩薬の効果が受容体結合モデルでは

直接的に表せないことを明らかにしました.

さらに,

3種類の筋弛緩薬の効果について実験時と生体内の両方の特性を表せるモデルの検討を行い,

アセチルコリンと受容体の結合と乖離に関する動特性が循環的であるとし,

生体内外の実験におけるアセチルコリン濃度の違いを考慮に入れることで

実験結果を再現できるモデルを構築できることがわかりました[1].

図1: 筋弛緩薬の作用機序に基づく筋弛緩薬の効果を表すモデル (Rは受容体,Aはアセチルコリン,Dは筋弛緩薬,Oは空きを表し, 受容体の2つの結合部位にアセチルコリンが結合したときに活性化される

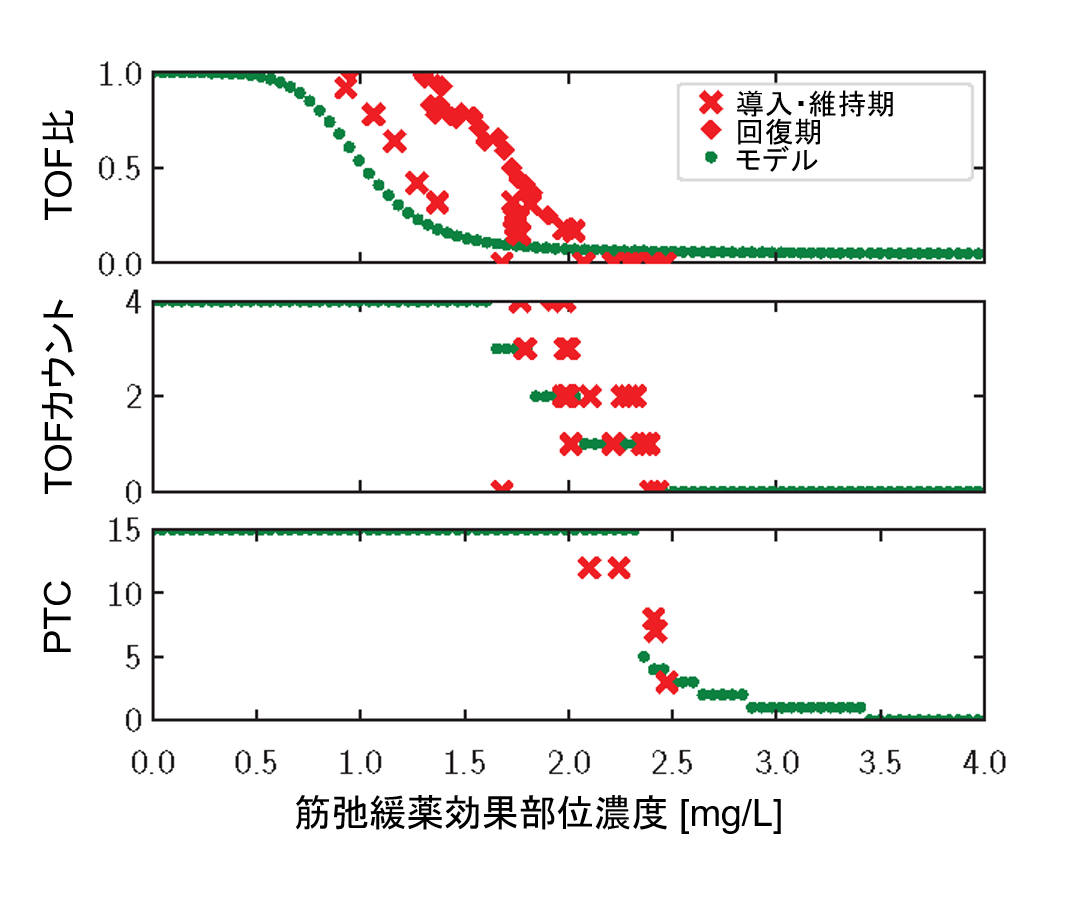

あらゆるレベルに対応する筋弛緩度指標を臨床データに基づいて統合する検討については, 四連刺激反応比(TOF比),四連刺激反応回数(TOFカウント) および強縮刺激後反応回数(PTC)を非線形に組み合わせることによって, 線形に組み合わせるよりも臨床データとの適合性の高い指標が得られることを確認しました. また,(1)で構築した筋弛緩薬の作用機序に基づくモデルを利用して求めた筋弛緩度指標値と 臨床データとの対応を確認し, パラメータを適切に選ぶことにより,図2に示すようにおおむね対応関係が表せることを確認し, モデルに基づいて統合指標を構成できる可能性が示唆される結果が得られました[2, 4].

図2: 作用機序に基づくモデルから得られた筋弛緩度指標値と臨床データの比較

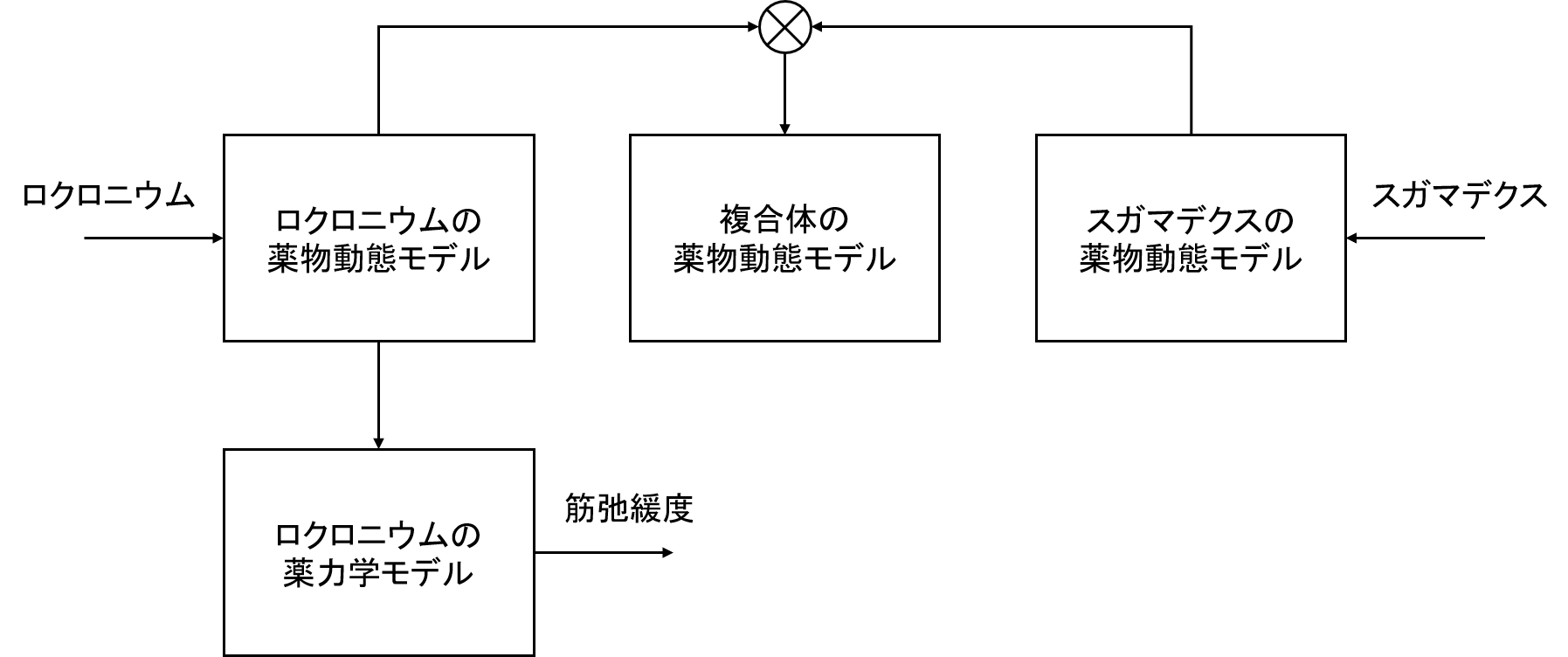

筋弛緩薬と筋弛緩回復薬の薬物動態モデルとそれらの結合特性などに基づいて, 図3に示すような筋弛緩回復薬投与後の筋弛緩状態変化のシミュレーションモデルを構築しました. また,このモデルを利用して,投与タイミング,投与量, および複数回投与を行った場合の筋弛緩状態の変化を確認し, 投与タイミングによる回復までの時間への影響は小さく, また筋弛緩薬の薬物動態モデルに基づいて筋弛緩薬の蓄積量を推定することにより, 必要な筋弛緩回復薬投与量が推定できることがわかりました[3].

図3: 筋弛緩回復薬投与時の筋弛緩状態のシミュレーションモデル

[1] H. Hoshino, E. Furutani: Simultaneous modeling of in vivo and in vitro effects of nondepolarizing neuromuscular blocking drugs, Advanced Biomedical Engineering, 13, 163-175, 2024.

[2] 宮口 大輝, 星野 光, 古谷 栄光, 菅原 友道, 武田 敏宏, 白神 豪太郎: 全身麻酔における筋弛緩度の統合的なモデル化 ー臨床データの個人差を考慮したパラメータ推定の一検討, 第68回システム制御情報学会研究発表講演会, 2024.

[3] 枡井淳志: 薬物動態-薬力学モデルに基づく再筋弛緩回避のための筋弛緩回復薬投与法の検討, 兵庫県立大学大学院工学研究科電気物性工学専攻修士論文, 2024.

[4] 星野光,古谷栄光: 非脱分極性筋弛緩薬のシナプス前後のアセチルコリン受容体への作用を考慮した 統合的薬力学モデルとそのパラメータ推定, 第28回日本静脈麻酔学会, 2021.

[5] H. Hoshino, E. Furutani: On the relationship between inhibition and receptor occupancy by nondepolarizing neuromuscular blocking drugs, Theoretical Biology and Medical Modelling, 18-1, 15, 2021.

[6] H. Hoshino, E. Furutani, T. Sugawara, T. Takeda, Y. Sawanobori, G. Shirakami: Physiological modeling of concentration-effect relationship for nondepolarizing neuromuscular blocking drugs, 42nd Annual Int. Conf. IEEE Eng. Med. Biol. Soc., 5202/5207, 2020.