自作 世界初!SEM摩擦界面観察装置(2023.11.21)

トライボロジストを読まれてこちらのページにいらした方、すみません。更新が遅れています。年末までに全面的に刷新します。

観察例はこちらをクリック。(Hiroshi Kinoshita and Naohiro Matsumoto, "Novel method for direct observation of friction interfaces between SUJ2 ball and Si3N4 thin film using scanning electron microscopy,"Tribology Online, (2019), 382-387, 14(5) )

例えば、摩耗やトライボフィルムの形成もこの摩擦界面で生じます。

ただ、これらの摩擦界面で生じる現象のスケールはサブミクロン(μm以下)です。

しかも、摩擦現象は、動的(ダイナミックス)な現象です。

ガラスなどの光を透過するディスク面の裏側にボールを押し当てて、摩擦界面を光学顕微鏡で観察することが行われています。ただこの方法だと分解能が足らないです。

そのため、摩擦界面を電子顕微鏡で観察できれば良いということで、透過電子顕微鏡(TEM)で摩擦界面を真横から原子レベルで観察することが行われています。しかし、この方法では分解能が高すぎて摩擦界面の極一部しか観察できません。潤滑油中の摩擦も見れません。

走査電子顕微鏡(SEM)では、基本的には表面しか見られないので、界面である摩擦界面は、直接は見られないです。斜め上からだけです。私も作ってましたが、意外とわかることは少ないです。

極微だけを観察するだけではなく、摩擦界面全体も見回す必要があります。例えば、球と平面の摩擦で、極一部を観察するだけでは、摩擦に影響する現象がその部分でのみで生じていれば良いですが、そうとも限らないので、大まかに見て注目するところは極微に観察する能力が必要です。

それと、摩擦は工業的には潤滑油かグリースを用いるものなので、潤滑油あるいはグリース中で接触する摩擦界面を観察したいです。あと汎用性・一般性があればなおさらいいです。

すなわち、

(1)摩擦界面を観察できること、

(2)サブミクロンオーダー、

(3)動的、

(4)全体と極微が観察できる、

(5)潤滑油・グリース中、

(6)簡単

を満たせれれば最高です。

きっと摩擦現象の解明が容易になるはずです!

色々調べましたがそれらしきものは開発されておらず、、、。

光学顕微鏡で干渉縞を見て、膜厚を観察することはずっとなされてきましたが、ナノ材料をみれたり、トライボフィルムの形成過程が観察できるものではありません。

が、ついに摩擦界面を観察できるアイデアが思いつきました!それは、窒化シリコンなどでできた電子透過膜を利用することです。

後ほど説明しますが、電子透過膜はTEM用のサンプルグリッドとして市販されています。

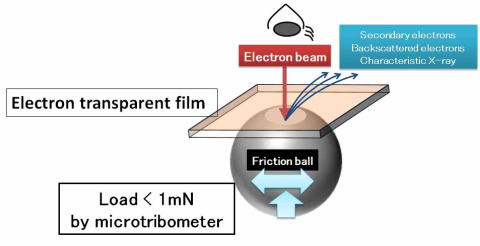

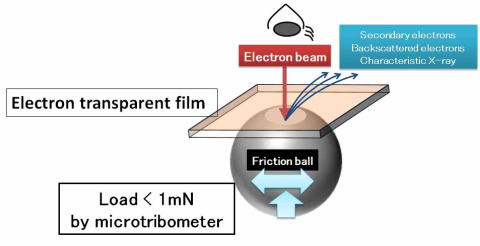

上図のように、この電子透過膜の裏からボールを押し当てて摩擦し、その接触面を電子透過膜の表から観察すれば、結果的に摩擦界面をみれるやん!

考え方は光学顕微鏡で摩擦面を見るときの、ガラスといっしょです。

これで摩擦界面が観察できるはず。具体的な原理は以下の通りです。 SEMの電子線は電子透過膜を透過します。そして、”電子透過膜に接しているボール表面に衝突”します。

ここで、反射あるいは二次電子を発生、または特製エックス線を発生させます。 これらは再び電子透過膜を透過して、SEMのディテクターで検出されます。 すなわち、電子透過膜に接しているボール表面を反射電子、二次電子、特性X線で観察、

摩擦界面を観察できます。

もしかしたら世界の誰かがここまでは思いついたかもしれないです。ただ実行は超難問です。

問題なのがこの電子透過膜、厚さが数十nmと非常に薄いです!

窓サイズも1mmぐらいしかないです。

ただ、このサイズ、この厚さで、真空と大気間の窓にしても破壊されないという強度があります。

計算すると1mNぐらいの荷重では破壊されずに耐えれそう。

とういこうとで、マイクロトライボメータを作って摩擦すればええやん!

摩擦界面をSEMで観察したいと思って、電子透過膜を思いついて、さらにSEM内で動作可能なマイクロトライボメータを自作できる人じゃないと実現はできません。手先の器用さも。

私はたまたま全てを兼ね備えたので、世界で初めての摩擦界面のその場SEM観察を実現した栄誉を担うことができました。(自画自賛です、、、)

ただ岡山大時代は忙しく、作製に取り掛かる時間がありませんでした。

兵庫県立大に異動して着手しました。

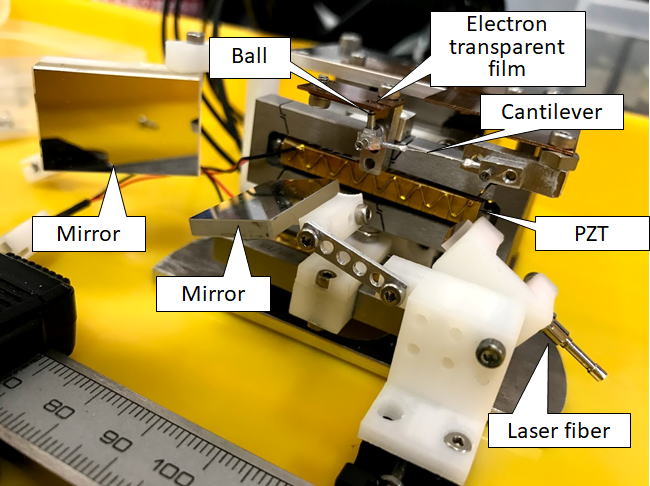

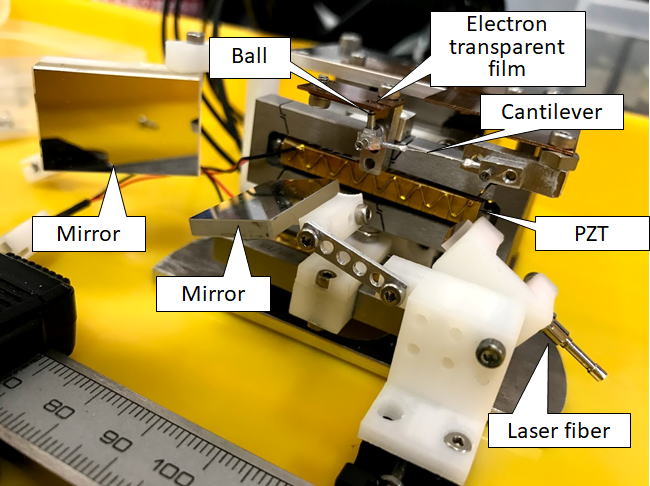

基本的にマイクロトライボメータは原子間力顕微鏡(AFM)です。

カンチレバーの先端にボールがあって、そのボールで摩擦します。摩擦は微動機構でスキャンします。

またボールの摩擦位置を決める粗動機構も必要です。 すなわち、粗動機構、微動機構、カンチレバー、あと光てこ機構が組み合わさってマイクロトライボメータとなります。

まんまAFMです。

AFMと異なるのは、マイクロニュートンの力を測定するために、カンチレバーがAFMに比べて遥かに大きいです。

これらについて述べていきます。

以下作製に関しても述べています。

可能な限り、作製に関してお教えいたします。この装置を広めたいと思ってます。

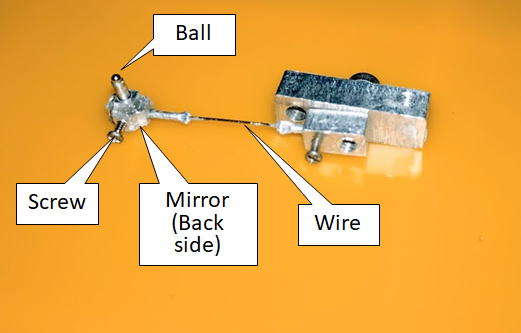

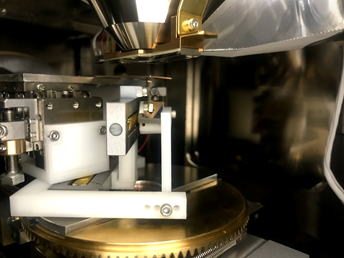

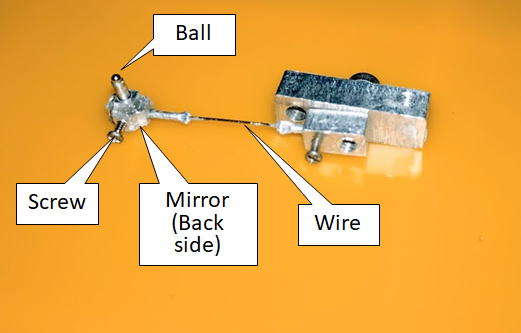

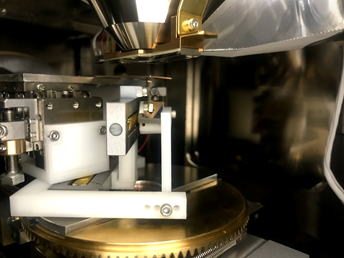

上図が最新のカンチレバーです。この形状にたどり着くまでに数々の改良がありました(今まで協力してくれた学生諸君ありがとう!涙)。

ビーム(梁)部分はφ0.3mmのスーパーインバーのワイヤーです。これが20mmぐらいの長さです。

先端はボールが簡単に脱着できるようにねじで止めれます。ボールはポールに接着しています。ボールサイズはφ0.5mmです。先端にはミラーがあり、ここでレーザー光を反射します。

接着剤を多用しています。これも紆余曲折があります。私はアロンアルファが大好きなのですが、カンチレバーに関しては接着強度に分があるエポキシでやってました。ただ、最近は光硬化樹脂を使っています。

現状ではmNの荷重を測定したいのでφ0.3mmのワイヤーですが、マイクロニュートン荷重ではφ0.1mmのワイヤーを使っています。

カンチレバーの曲げが荷重、ねじれが摩擦力になりますが、その変異はレーザーの光てこで行っています。レーザー光源から出たレーザー光はカンチレバー先端のミラーで反射され、四分割のフォトダイオードで検出されます。四分割のフォトダイオードは浜松フォトニクスのPSDモジュールC10443-01を用いています。これはアンプもついて、値段も10万円以下で、私の目的ではこれで十分です。レーザー光源は何でも良いと思います。現状では光ファイバーで真空内まで引っ張っていますが、後述の実験では真空外から照射しています。

キャリブレーションは、φ0.05mmのアルミワイヤーを引っ掛けて行っています。

微動はPZTでやっててあまり問題はないです。将来的には微動も超音波ステージでできればと思っています。拡大機構付きのPZTはThorlabのPK2FVF1を使っています。可動域は75Vで0.42mmと大きくて良いです。

各部をつなぐ治具はNCフライスか3Dプリンターで作っています。アルミあるいはABSです。ABSを真空に入れても、今のところSEM観察、SEMに問題はないですが自己責任で。

光学部品はシグマ光機製を使っています。ミラーもです。安くて、納期も早くて私は好きです。

Thorlabsも好きです。

SEMの一部の窓をアクリルで作っています。電子照射中はX線がでるので、その部分は鉛で覆っています。電流導入、およびレーザー光の入出力で使っています。今までは真空外部からレーザー光を照射し、跳ね返ったレーザー光も真空外で検出していましたが、光軸の調整が死ぬほど大変だったので、光ファーバーで真空内まで引っ張って、カンチレバーの直近でレーザー光を照射するようにしています。

カンチレバーの曲げから荷重を測定しているのですが、四分割フォトダイオードのシグナルをADで読み取って、荷重を計算し、その荷重値が一定になるようにPZTの伸び量をDAで出力しています。

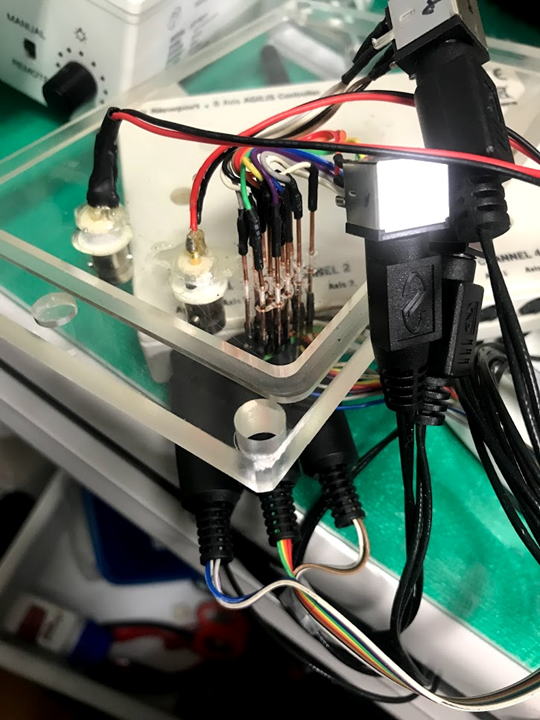

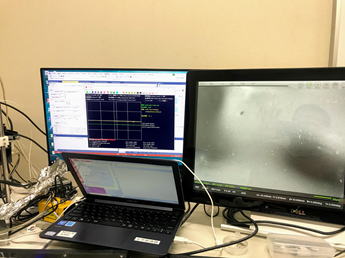

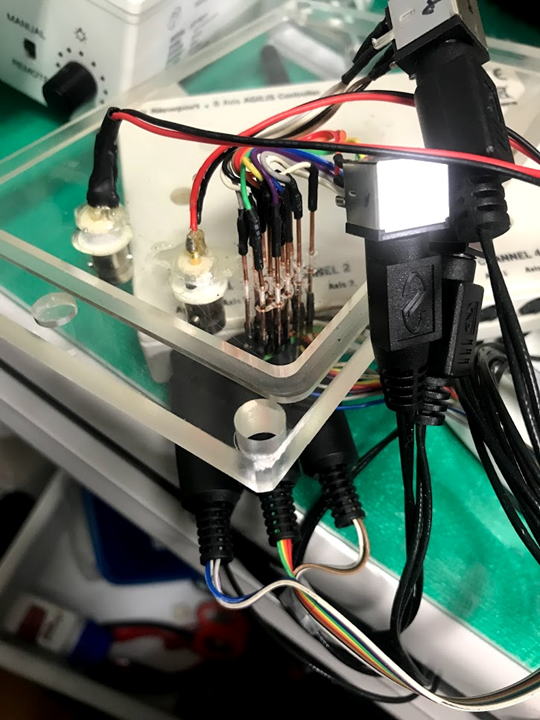

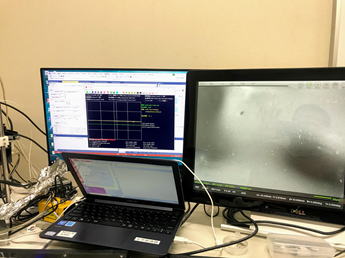

上図は今のシステムです。

AD/DAコンバータも紆余曲折があります。

基本的にはFIBのPCI-360116、PCI-3310、PCI-3135が良いと思っていますし、ずっと使っていましたし、他のマイクロトライボメータでは今でも使っています。

早いので私は好きです。

ただ、最近はUSB接続に移行しようと思っています。

実験スペースの関係上、ノートPCが良いですし。

このSEM内マイクロトライボメータではMeasurement Computing co.のUSB-231を使っています。

アプリも当然自作です。初代はおそらく15年ぐらい前にVC++6で作りました。

本当の初代は学生時代にPC-9801のCとマシン語で書いていました、、、。 大袈裟ですが、数々の論文のデータを出した、由緒あるアプリです。

大きな変更点は岡山大学時代にマルチスレッドとタイマーを入れて、 兵庫でVS2019に移行しました。

当時のコードも残っているので、プログラム全体を把握していません、、、。

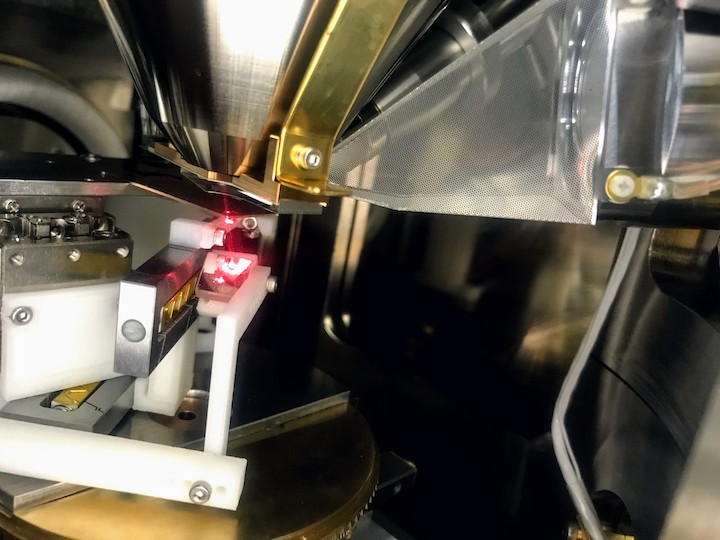

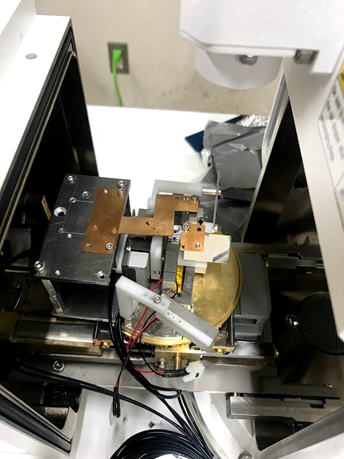

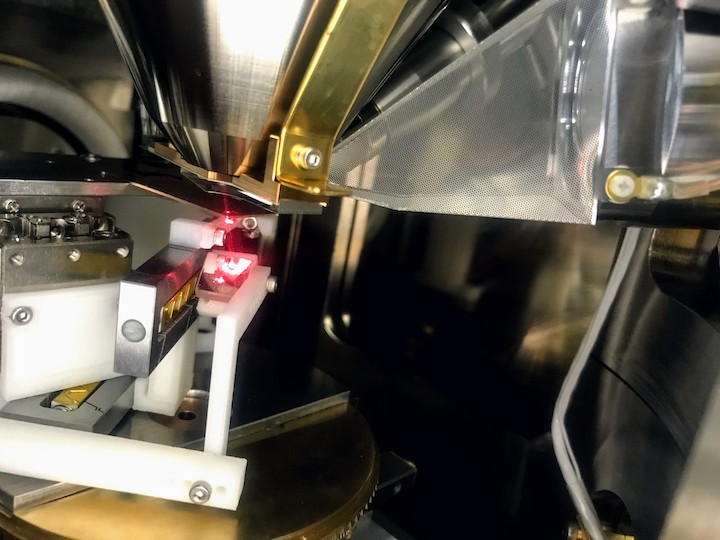

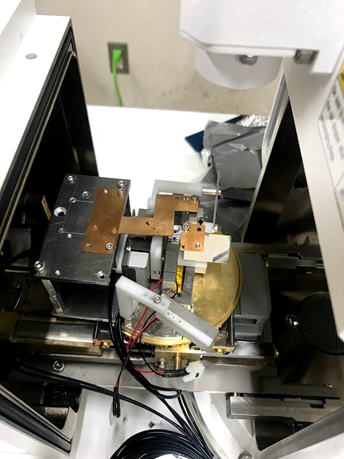

SEMに設置したところです。SEMはJEOLのIT-100です。熱電子ですが、1万倍ぐらいは普通に綺麗に見えます。私の学生のころは熱電子なんて3000倍もキツかったのですがねえ。EDSまでついて、なんと液体窒素も要りません!って今は普通のようです。時代は変わりました。

SEMは何でも良いと思います。

このIT-100は後ろ向きに大きなポートが付いていて、ここに信号のポートとレーザーの入出力窓としています。電子線を照射していない時はここから、内部も見えます。

観察例はこちらをクリック。(論文が公開されたら、公開します)

観察例はこちらをクリック。(Hiroshi Kinoshita and Naohiro Matsumoto, "Novel method for direct observation of friction interfaces between SUJ2 ball and Si3N4 thin film using scanning electron microscopy,"Tribology Online, (2019), 382-387, 14(5) )

モチベーション

摩擦は接触する2面間(境界潤滑の場合)で生じます。この接触面が互いに滑って、摩擦が生じるのですが、この接触している摩擦界面(界面とは2平面の接触面)で生じる様々な現象が摩擦力を決定します。例えば、摩耗やトライボフィルムの形成もこの摩擦界面で生じます。

ただ、これらの摩擦界面で生じる現象のスケールはサブミクロン(μm以下)です。

しかも、摩擦現象は、動的(ダイナミックス)な現象です。

ガラスなどの光を透過するディスク面の裏側にボールを押し当てて、摩擦界面を光学顕微鏡で観察することが行われています。ただこの方法だと分解能が足らないです。

そのため、摩擦界面を電子顕微鏡で観察できれば良いということで、透過電子顕微鏡(TEM)で摩擦界面を真横から原子レベルで観察することが行われています。しかし、この方法では分解能が高すぎて摩擦界面の極一部しか観察できません。潤滑油中の摩擦も見れません。

走査電子顕微鏡(SEM)では、基本的には表面しか見られないので、界面である摩擦界面は、直接は見られないです。斜め上からだけです。私も作ってましたが、意外とわかることは少ないです。

極微だけを観察するだけではなく、摩擦界面全体も見回す必要があります。例えば、球と平面の摩擦で、極一部を観察するだけでは、摩擦に影響する現象がその部分でのみで生じていれば良いですが、そうとも限らないので、大まかに見て注目するところは極微に観察する能力が必要です。

それと、摩擦は工業的には潤滑油かグリースを用いるものなので、潤滑油あるいはグリース中で接触する摩擦界面を観察したいです。あと汎用性・一般性があればなおさらいいです。

すなわち、

(1)摩擦界面を観察できること、

(2)サブミクロンオーダー、

(3)動的、

(4)全体と極微が観察できる、

(5)潤滑油・グリース中、

(6)簡単

を満たせれれば最高です。

きっと摩擦現象の解明が容易になるはずです!

原理

なんとか、SEMで摩擦界面が見れないか?とずっと考えていました。色々調べましたがそれらしきものは開発されておらず、、、。

光学顕微鏡で干渉縞を見て、膜厚を観察することはずっとなされてきましたが、ナノ材料をみれたり、トライボフィルムの形成過程が観察できるものではありません。

が、ついに摩擦界面を観察できるアイデアが思いつきました!それは、窒化シリコンなどでできた電子透過膜を利用することです。

後ほど説明しますが、電子透過膜はTEM用のサンプルグリッドとして市販されています。

上図のように、この電子透過膜の裏からボールを押し当てて摩擦し、その接触面を電子透過膜の表から観察すれば、結果的に摩擦界面をみれるやん!

考え方は光学顕微鏡で摩擦面を見るときの、ガラスといっしょです。

これで摩擦界面が観察できるはず。具体的な原理は以下の通りです。 SEMの電子線は電子透過膜を透過します。そして、”電子透過膜に接しているボール表面に衝突”します。

ここで、反射あるいは二次電子を発生、または特製エックス線を発生させます。 これらは再び電子透過膜を透過して、SEMのディテクターで検出されます。 すなわち、電子透過膜に接しているボール表面を反射電子、二次電子、特性X線で観察、

摩擦界面を観察できます。

もしかしたら世界の誰かがここまでは思いついたかもしれないです。ただ実行は超難問です。

問題なのがこの電子透過膜、厚さが数十nmと非常に薄いです!

窓サイズも1mmぐらいしかないです。

ただ、このサイズ、この厚さで、真空と大気間の窓にしても破壊されないという強度があります。

計算すると1mNぐらいの荷重では破壊されずに耐えれそう。

とういこうとで、マイクロトライボメータを作って摩擦すればええやん!

摩擦界面をSEMで観察したいと思って、電子透過膜を思いついて、さらにSEM内で動作可能なマイクロトライボメータを自作できる人じゃないと実現はできません。手先の器用さも。

私はたまたま全てを兼ね備えたので、世界で初めての摩擦界面のその場SEM観察を実現した栄誉を担うことができました。(自画自賛です、、、)

ただ岡山大時代は忙しく、作製に取り掛かる時間がありませんでした。

兵庫県立大に異動して着手しました。

ハードウェア

基本的にマイクロトライボメータは原子間力顕微鏡(AFM)です。

カンチレバーの先端にボールがあって、そのボールで摩擦します。摩擦は微動機構でスキャンします。

またボールの摩擦位置を決める粗動機構も必要です。 すなわち、粗動機構、微動機構、カンチレバー、あと光てこ機構が組み合わさってマイクロトライボメータとなります。

まんまAFMです。

AFMと異なるのは、マイクロニュートンの力を測定するために、カンチレバーがAFMに比べて遥かに大きいです。

これらについて述べていきます。

以下作製に関しても述べています。

可能な限り、作製に関してお教えいたします。この装置を広めたいと思ってます。

カンチレバー

上図が最新のカンチレバーです。この形状にたどり着くまでに数々の改良がありました(今まで協力してくれた学生諸君ありがとう!涙)。

ビーム(梁)部分はφ0.3mmのスーパーインバーのワイヤーです。これが20mmぐらいの長さです。

先端はボールが簡単に脱着できるようにねじで止めれます。ボールはポールに接着しています。ボールサイズはφ0.5mmです。先端にはミラーがあり、ここでレーザー光を反射します。

接着剤を多用しています。これも紆余曲折があります。私はアロンアルファが大好きなのですが、カンチレバーに関しては接着強度に分があるエポキシでやってました。ただ、最近は光硬化樹脂を使っています。

現状ではmNの荷重を測定したいのでφ0.3mmのワイヤーですが、マイクロニュートン荷重ではφ0.1mmのワイヤーを使っています。

光てこ

マイクロトライボメータの要ですね。カンチレバーがAFMよりサイズが大きい分、大きな力を測定できます。カンチレバーの曲げが荷重、ねじれが摩擦力になりますが、その変異はレーザーの光てこで行っています。レーザー光源から出たレーザー光はカンチレバー先端のミラーで反射され、四分割のフォトダイオードで検出されます。四分割のフォトダイオードは浜松フォトニクスのPSDモジュールC10443-01を用いています。これはアンプもついて、値段も10万円以下で、私の目的ではこれで十分です。レーザー光源は何でも良いと思います。現状では光ファイバーで真空内まで引っ張っていますが、後述の実験では真空外から照射しています。

キャリブレーションは、φ0.05mmのアルミワイヤーを引っ掛けて行っています。

粗動、微動、スキャン

図が本体の構成です。粗動は超音波ステージで3次元を動かしています。微動は拡大機構付きのPZTを用いています。超音波ステージはNewportのAG-LS25V6を使っています。微動はPZTでやっててあまり問題はないです。将来的には微動も超音波ステージでできればと思っています。拡大機構付きのPZTはThorlabのPK2FVF1を使っています。可動域は75Vで0.42mmと大きくて良いです。

各部をつなぐ治具はNCフライスか3Dプリンターで作っています。アルミあるいはABSです。ABSを真空に入れても、今のところSEM観察、SEMに問題はないですが自己責任で。

光学部品はシグマ光機製を使っています。ミラーもです。安くて、納期も早くて私は好きです。

Thorlabsも好きです。

信号、電流導入

SEMの一部の窓をアクリルで作っています。電子照射中はX線がでるので、その部分は鉛で覆っています。電流導入、およびレーザー光の入出力で使っています。今までは真空外部からレーザー光を照射し、跳ね返ったレーザー光も真空外で検出していましたが、光軸の調整が死ぬほど大変だったので、光ファーバーで真空内まで引っ張って、カンチレバーの直近でレーザー光を照射するようにしています。

AD、DA、制御アプリ

制御は特別なアナログ回路なしで、全てPCのプログラムで行っています。特に荷重は重要ですね。カンチレバーの曲げから荷重を測定しているのですが、四分割フォトダイオードのシグナルをADで読み取って、荷重を計算し、その荷重値が一定になるようにPZTの伸び量をDAで出力しています。

上図は今のシステムです。

AD/DAコンバータも紆余曲折があります。

基本的にはFIBのPCI-360116、PCI-3310、PCI-3135が良いと思っていますし、ずっと使っていましたし、他のマイクロトライボメータでは今でも使っています。

早いので私は好きです。

ただ、最近はUSB接続に移行しようと思っています。

実験スペースの関係上、ノートPCが良いですし。

このSEM内マイクロトライボメータではMeasurement Computing co.のUSB-231を使っています。

アプリも当然自作です。初代はおそらく15年ぐらい前にVC++6で作りました。

本当の初代は学生時代にPC-9801のCとマシン語で書いていました、、、。 大袈裟ですが、数々の論文のデータを出した、由緒あるアプリです。

大きな変更点は岡山大学時代にマルチスレッドとタイマーを入れて、 兵庫でVS2019に移行しました。

当時のコードも残っているので、プログラム全体を把握していません、、、。

電子透過膜

この装置のキモですね。電子透過膜はアライアンスバイオシステムズの4120SN-BA (200nm)製あるいEM JAPANのSN100-A50Q05を使っています。SiC製で、厚さが50nmです。これくらいでも1mNかけて、摩擦しても破壊されませんでした。乾燥摩擦ででもです。ただ、今は膜圧200nm、窓サイズ0.5mmのものを使っています。理由は後ほど。あと、この電子透過膜は光も透過するので、接触したときの干渉縞も見えます。それも後ほど。SEMに設置

SEMに設置したところです。SEMはJEOLのIT-100です。熱電子ですが、1万倍ぐらいは普通に綺麗に見えます。私の学生のころは熱電子なんて3000倍もキツかったのですがねえ。EDSまでついて、なんと液体窒素も要りません!って今は普通のようです。時代は変わりました。

SEMは何でも良いと思います。

このIT-100は後ろ向きに大きなポートが付いていて、ここに信号のポートとレーザーの入出力窓としています。電子線を照射していない時はここから、内部も見えます。

観察例はこちらをクリック。(論文が公開されたら、公開します)